同步(synchronous) IO和异步(asynchronous) IO,阻塞(blocking) IO和非阻塞(non-blocking)IO分别是什么,到底有什么区别?

这个问题其实不同的人给出的答案都可能不同,比如wiki,就认为asynchronous IO和non-blocking IO是一个东西。这其实是因为不同的人的知识背景不同,并且在讨论这个问题的时候上下文(context)也不相同。所以,为了更好的回答这个问题,我先限定一下本文的上下文。

本文讨论的背景是Linux环境下的network IO。

本文最重要的参考文献是Richard Stevens的“UNIX® Network Programming Volume 1, Third Edition: The Sockets Networking ”,6.2节“I/O Models ”,Stevens在这节中详细说明了各种IO的特点和区别,如果英文够好的话,推荐直接阅读。

Stevens的文风是有名的深入浅出,所以不用担心看不懂。本文中的流程图也是截取自参考文献。

Stevens在文章中一共比较了五种IO Model:

- blocking IO

- nonblocking IO

- IO multiplexing

- signal driven IO

- asynchronous IO

由于signal driven IO在实际中并不常用,所以我这只提及剩下的四种IO Model。

再说一下IO发生时涉及的对象和步骤。

对于一个network IO (这里我们以read举例),它会涉及到两个系统对象,一个是调用这个IO的process (or thread),另一个就是系统内核(kernel)。当一个read操作发生时,它会经历两个阶段:

- 等待数据准备 (Waiting for the data to be ready)

- 将数据从内核拷贝到进程中 (Copying the data from the kernel to the process)

记住这两点很重要,因为这些IO Model的区别就是在两个阶段上各有不同的情况。

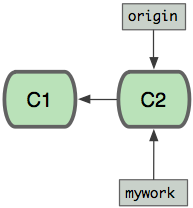

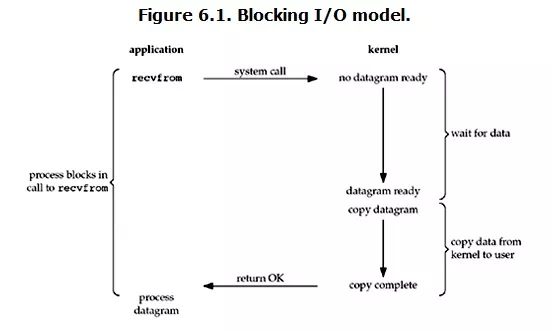

blocking IO

在linux中,默认情况下所有的socket都是blocking,一个典型的读操作流程大概是这样:

当用户进程调用了recvfrom这个系统调用,kernel就开始了IO的第一个阶段:准备数据。

对于network io来说,很多时候数据在一开始还没有到达(比如,还没有收到一个完整的UDP包),这个时候kernel就要等待足够的数据到来。而在用户进程这边,整个进程会被阻塞。

当kernel一直等到数据准备好了,它就会将数据从kernel中拷贝到用户内存,然后kernel返回结果,用户进程才解除block的状态,重新运行起来。

所以,blocking IO的特点就是在IO执行的两个阶段都被block了。

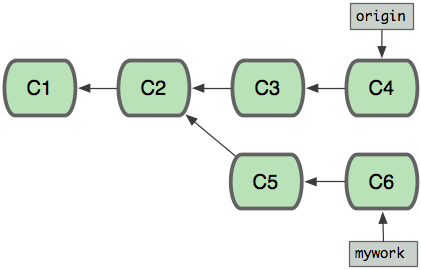

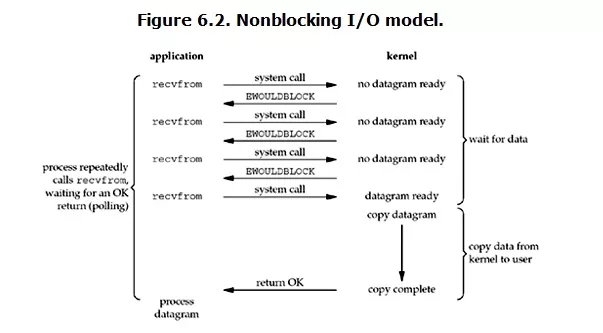

non-blocking IO

linux下,可以通过设置socket使其变为non-blocking。当对一个non-blocking socket执行读操作时,流程是这个样子:

从图中可以看出,当用户进程发出read操作时,如果kernel中的数据还没有准备好,那么它并不会block用户进程,而是立刻返回一个error。从用户进程角度讲 ,它发起一个read操作后,并不需要等待,而是马上就得到了一个结果。

用户进程判断结果是一个error时,它就知道数据还没有准备好,于是它可以再次发送read操作。一旦kernel中的数据准备好了,并且又再次收到了用户进程的system call,那么它马上就将数据拷贝到了用户内存,然后返回。

所以,用户进程其实是需要不断的主动询问kernel数据好了没有。

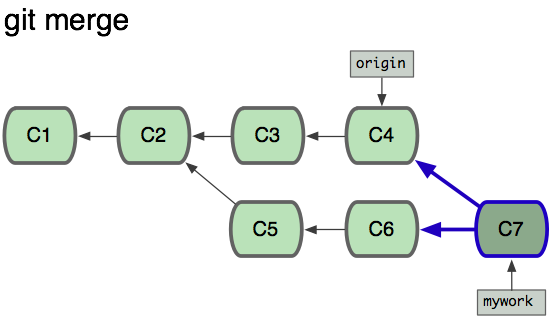

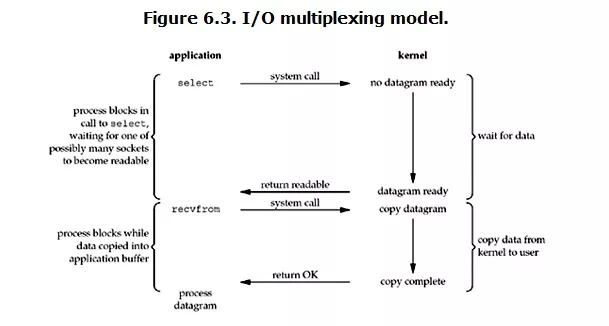

IO multiplexing

IO multiplexing这个词可能有点陌生,但是如果我说select,epoll,大概就都能明白了。有些地方也称这种IO方式为event driven IO。我们都知道,select/epoll的好处就在于单个process就可以同时处理多个网络连接的IO。

它的基本原理就是select/epoll这个function会不断的轮询所负责的所有socket,当某个socket有数据到达了,就通知用户进程。它的流程如图:

当用户进程调用了select,那么整个进程会被block,而同时,kernel会“监视”所有select负责的socket,当任何一个socket中的数据准备好了,select就会返回。这个时候用户进程再调用read操作,将数据从kernel拷贝到用户进程。

这个图和blocking IO的图其实并没有太大的不同,事实上,还更差一些。因为这里需要使用两个system call (select 和 recvfrom),而blocking IO只调用了一个system call (recvfrom)。但是,用select的优势在于它可以同时处理多个connection。

多说一句。所以,如果处理的连接数不是很高的话,使用select/epoll的web server不一定比使用multi-threading + blocking IO的web server性能更好,可能延迟还更大。select/epoll的优势并不是对于单个连接能处理得更快,而是在于能处理更多的连接。

在IO multiplexing Model中,实际中,对于每一个socket,一般都设置成为non-blocking,但是,如上图所示,整个用户的process其实是一直被block的。只不过process是被select这个函数block,而不是被socket IO给block。

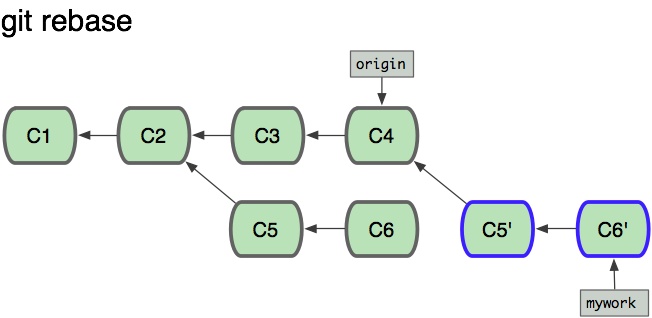

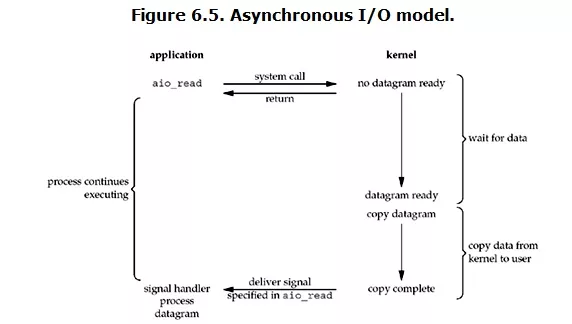

Asynchronous I/O

linux下的asynchronous IO其实用得很少。先看一下它的流程:

用户进程发起read操作之后,立刻就可以开始去做其它的事。而另一方面,从kernel的角度,当它受到一个asynchronous read之后,首先它会立刻返回,所以不会对用户进程产生任何block。

然后,kernel会等待数据准备完成,然后将数据拷贝到用户内存,当这一切都完成之后,kernel会给用户进程发送一个signal,告诉它read操作完成了。

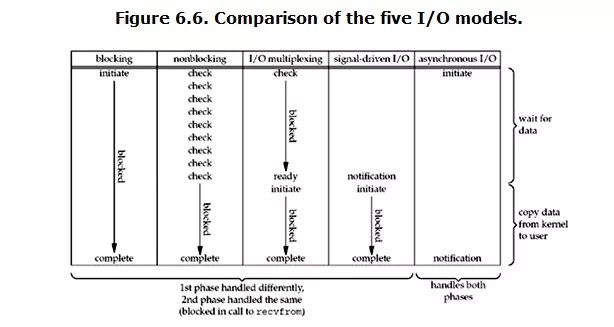

到目前为止,已经将四个IO Model都介绍完了。现在回过头来回答最初的那几个问题:blocking和non-blocking的区别在哪,synchronous IO和asynchronous IO的区别在哪。

先回答最简单的这个:blocking vs non-blocking。前面的介绍中其实已经很明确的说明了这两者的区别。调用blocking IO会一直block住对应的进程直到操作完成,而non-blocking IO在kernel还准备数据的情况下会立刻返回。

在说明synchronous IO和asynchronous IO的区别之前,需要先给出两者的定义。Stevens给出的定义(其实是POSIX的定义)是这样子的:

A synchronous I/O operation causes the requesting process to be blocked until that I/O operation completes;

An asynchronous I/O operation does not cause the requesting process to be blocked;

两者的区别就在于synchronous IO做”IO operation”的时候会将process阻塞。按照这个定义,之前所述的blocking IO,non-blocking IO,IO multiplexing都属于synchronous IO。

有人可能会说,non-blocking IO并没有被block啊。这里有个非常“狡猾”的地方,定义中所指的”IO operation”是指真实的IO操作,就是例子中的recvfrom这个system call。non-blocking IO在执行recvfrom这个system call的时候,如果kernel的数据没有准备好,这时候不会block进程。

但是,当kernel中数据准备好的时候,recvfrom会将数据从kernel拷贝到用户内存中,这个时候进程是被block了,在这段时间内,进程是被block的。而asynchronous IO则不一样,当进程发起IO 操作之后,就直接返回再也不理睬了,直到kernel发送一个信号,告诉进程说IO完成。在这整个过程中,进程完全没有被block。

各个IO Model的比较如图所示:

经过上面的介绍,会发现non-blocking IO和asynchronous IO的区别还是很明显的。在non-blocking IO中,虽然进程大部分时间都不会被block,但是它仍然要求进程去主动的check,并且当数据准备完成以后,也需要进程主动的再次调用recvfrom来将数据拷贝到用户内存。

而asynchronous IO则完全不同。它就像是用户进程将整个IO操作交给了他人(kernel)完成,然后他人做完后发信号通知。在此期间,用户进程不需要去检查IO操作的状态,也不需要主动的去拷贝数据。

最后,再举几个不是很恰当的例子来说明这四个IO Model:

有A,B,C,D四个人在钓鱼:

- A用的是最老式的鱼竿,所以呢,得一直守着,等到鱼上钩了再拉杆;

- B的鱼竿有个功能,能够显示是否有鱼上钩,所以呢,B就和旁边的MM聊天,隔会再看看有没有鱼上钩,有的话就迅速拉杆;

- C用的鱼竿和B差不多,但他想了一个好办法,就是同时放好几根鱼竿,然后守在旁边,一旦有显示说鱼上钩了,它就将对应的鱼竿拉起来;

- D是个有钱人,干脆雇了一个人帮他钓鱼,一旦那个人把鱼钓上来了,就给D发个短信。

本文整理自

关于IO同步、异步、阻塞、非阻塞的区别

仅做个人学习总结所用,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,如有侵权请联系删除!